自然との接点の特定

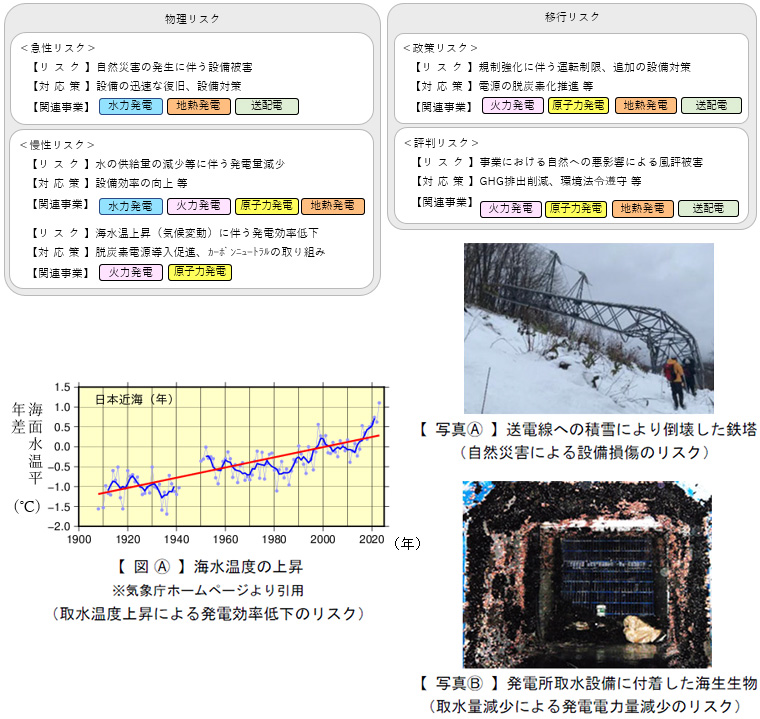

北海道電力における発電事業(水力発電、火力発電、原子力発電、地熱発電)および北海道電力ネットワークにおける送配電事業では、発電所や変電所、送配電線など多数の電気工作物を使用して電気事業を行っています。

水力発電は、KBAを含め北海道内の広範囲な地点に電気工作物を設置しており、生物や水資源等、多くの自然資本と接点を持っています。

火力発電は、化石燃料を燃焼し排ガスを大気に放出しており、自然への影響があると考えています。また、冷却水として大量の海水を使用しています。

原子力発電は、温室効果ガス(GHG)を排出しない脱炭素電源である一方で、放射性物質を取扱う唯一の電源であり、地震などの影響を受けない強固な地盤に電気工作物を設置することが必要です。また、運転時は冷却水として大量の海水を使用しています。

【発電所設置状況】

【北海道電力・北海道電力ネットワークの発電設備構成(2024年度末)】

| サイト数 | 設備容量構成比 | |

|---|---|---|

| 水力発電 | 50 | 19.6% |

| 火力発電 | 12 | 56.2% |

| 原子力発電 | 1 | 23.8% |

| 地熱発電 | 1 | 0.3% |

送配電事業は、KBAを含め北海道内のあらゆる地点に設備を設置しており、生物や森林資源等、多くの自然資本と接点を持っています。

一方、小売電気事業では、北海道を基盤として主要都市に事業所を構え、電力の小売販売を中心とした様々なエネルギー周辺サービスを提供しております。また、2016年度以降、首都圏エリアにおいても電力の小売販売を行っています。しかし、発電事業および送配電事業と比較すると、自然との接点は少ないと考えています。

したがって、今回、発電事業および送配電事業に焦点を当て、自然に関するリスクと機会について特定することとしました。

【送電設備設置状況(187kV以上)】

【北海道電力ネットワークの電力流通設備構成(2024年度末)】

| 送電線 | 電線延長 | 42,933㎞ |

|---|---|---|

| 支持物数 | 44,752基 | |

| 変電所 | 397カ所 | |

| 配電線 | 電線延長 | 239,496㎞ |

| 支持物数 | 1,486,051基 | |